顺市配资

顺市配资

追觅公关部的朋友们,面对“车圈黑公关”,你们能行吗?

作者:贾明

编辑:郑经

8月28日,追觅科技通过官方公众号宣布超豪华纯电造车计划,在社交媒体上引起广泛热议。“扫地机器人厂商造布加迪级豪车”?有网友惊叹其想象力,有人质疑消费电子制造能否造的出汽车,却很少有人关注一个更致命的问题,追觅科技是否准备好应对汽车圈早已白热化的公关舆论战?

▲追觅内部信

从华为鸿蒙智行500万悬赏黑公关线索,到小米破获操纵近万账号的水军大案。从比亚迪“新闻打假办公室”的常态化运作,到14家车企联合抵制黑公关的行业联盟,2025年的中国汽车市场早已不是单纯比拼技术参数的竞技场。舆论战的烈度已升级至“工业化对抗”水平,而追觅科技过往在公关与法务领域的表现,暴露出与这种对抗强度极不匹配的能力短板。

抛开造车技术能否落地、资金链是否稳固等问题不谈,仅从舆论防御能力来看,追觅显然还没准备好踏入这片“腥风血雨”。

01

汽车圈舆论战:

从“口水仗”到“工业化舆论对抗”

2025年2月20日,华为鸿蒙智行在尊界S800技术发布会上播放的一段极寒测试视频,意外点燃了当年最激烈的一场公关战。

▲尊界S800和迈巴赫S680在零下20℃的极寒环境下的测试视频截图

视频中,尊界S800在零下20℃环境下完成“踏水无痕”的稳定性测试,而同场竞技的迈巴赫S680却出现多次打滑。正当行业惊叹华为技术突破时,一位自称迈巴赫车主的网友@爱是通神突然发声,声称华为租车测试后未告知高强度测试细节,导致车辆底盘受损。

▲迈巴赫S680的车主在社交平台的视频截图顺市配资

这条微博在两小时内被转发1.2万次,衍生出“华为恶意测试”“国产车企缺乏敬畏心”等话题,甚至有自媒体伪造奔驰官方声明质疑测试公正性。

面对这场突如其来的舆论攻击,华为鸿蒙智行的应对速度堪称行业范本。3月2日,官方宣布悬赏500万元征集黑公关线索,明确指向“有组织的恶意抹黑”。3月11日,法务部正式起诉自媒体“我是大彬同学”,指控其编造“华为与江淮汽车内讧”的谣言。4月中旬,警方根据线索破获涉案公司,查实该团伙自2024年5月起操控32家MCN机构、1.7万个账号,通过AI生成软件批量制造虚假信息,仅针对尊界S800的黑稿就达4.2万篇。最终,5名核心嫌疑人被批捕,涉案金额超过800万元。

▲鸿蒙智行微博

这起案例并非个例,而是2025年汽车圈舆论战的缩影。

当下的黑公关已形成“工业化流水线”运作模式,上游有专业团队负责策划话题(如编造“电池自燃”“自动驾驶致死”等精准打击用户痛点的内容),中游通过AI工具批量生成文案、剪辑视频,下游由MCN机构操控水军账号在微博、抖音、汽车论坛等平台同步扩散。

小米汽车在2025年5月破获的黑公关案中发现,犯罪团伙利用自动化软件,可在1小时内生成2000条不同版本的抹黑文案,通过近万个低活跃度账号在知乎、懂车帝等平台发布,内容涵盖“小米SU7续航造假”“雷军挪用手机业务资金造车”等多个方向,单条黑稿最高报价达5000元。

面对这些日益专业化的黑公关,近日,比亚迪不仅让长期诋毁的自媒体“龙猪-集车”被判赔201.87万元并强制执行,还对“周浩然Sean”等5个账号提起诉讼,累计获赔36万元。

▲比亚迪法务部微博

据比亚迪法务部公开数据显示,截至2025年9月,比亚迪“在诉黑号37个,观察名单126个”,并专门设立“新闻打假办公室”,配备20名专职人员负责7×24小时舆情监测,对疑似黑公关内容实现“4小时内固定证据、24小时内完成立案材料准备”。

此外,2025年4月,由华为鸿蒙智行、比亚迪、蔚来、小鹏、长城等14家车企联合发起的“清朗汽车舆论倡议”正式落地,内容包括共享黑公关账号名单、建立跨企业舆情应急联动机制、共同推动《网络水军治理规范》行业标准制定等。

据不完全统计,2025年上半年,明确通过司法诉讼、警方立案、专项辟谣等方式打击黑公关的车企已达11家,单案赔偿金额最低6万元(小鹏起诉自媒体“汽车扒圈”),最高201.87万元(比亚迪诉“龙猪-集车”),刑事立案案件同比2024年增长83%。

这种“体系化对抗”的背后,是车企对舆论战重要性的认知升级。某头部车企公关总监在接受《中国汽车报》采访时表示:“现在的汽车市场,一款新车的口碑可能在3天内被黑公关摧毁。2025年前4个月行业利润率已降至4.1%,我们花10亿元研发的技术,可能因为一条虚假的‘自燃’视频,就让消费者失去信任。”正是这种危机感,推动车企在公关与法务领域的投入持续增加。比亚迪2025年公关预算达18亿元,其中30%用于反黑公关;华为鸿蒙智行为应对尊界S800的舆论危机,单场悬赏就投入500万元,后续司法诉讼、技术监测等费用累计超过2000万元。

02

追觅科技:

停留在“消费电子级”的公关法务能力顺市配资

与汽车圈的公关法务部门相比,追觅科技在公关与法务领域的能力,仍停留在清洁电器行业的“初级阶段”。以扫地机器人、吹风机为核心产品的企业,虽然在消费电子领域凭借高速数字马达技术占据一定市场份额,但在应对舆论危机和法律纠纷时,暴露出明显的经验不足和体系缺失。

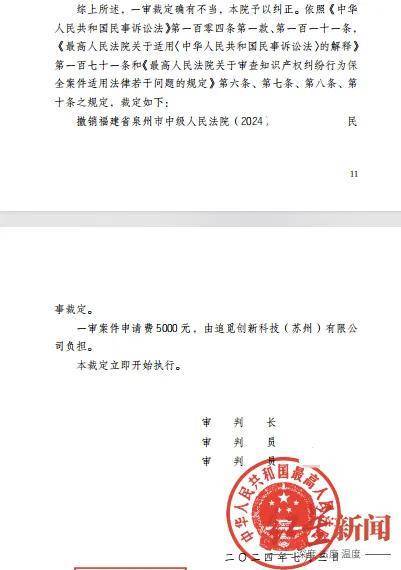

据了解,2024年6月的“618大促”前夕,追觅科技针对主要竞争对手石头科技发起专利诉讼,声称对方两款扫地机器人产品侵犯其“电机散热结构”专利,并向法院申请诉前禁令,要求在大促期间下架相关产品。

▲红星新闻

从公关角度分析,这是典型的“大促前舆论造势+法律手段打击竞品”策略,类似案例在消费电子行业并不少见。但追觅的操作却漏洞百出。

首先,其提交的专利侵权证据未能清晰说明“技术方案的等同特征”,被最高法以“不满足情况紧急要件”“侵权可能性认定不清晰”为由撤销裁定。

其次,在诉讼过程中,追觅公关团队过早通过媒体放出“石头科技侵权实锤”的消息,最终败诉后反而被石头科技抓住机会,通过“维权成功”的公关宣传提升品牌形象,导致追觅在当年618期间扫地机器人销量同比下滑12%,而石头科技同期增长9%。

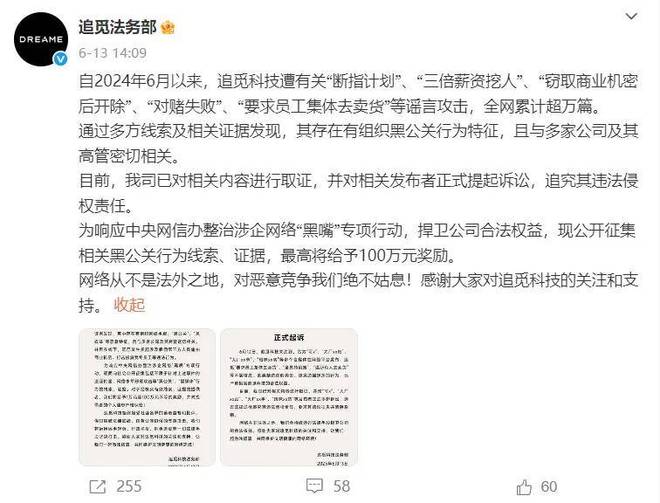

还有今年6月的亚马逊PrimeDay大促期间,网络上突然出现超万篇关于“追觅断指计划”“追觅与亚马逊对赌失败面临退出美国市场”的恶意内容,涉及平台包括亚马逊论坛、Facebook群组、美国科技媒体TheVerge评论区等。追觅在事发3天后发布诉讼声明,声称“保留追究法律责任的权利”,并悬赏100万元征集线索,但直到PrimeDay结束,仍未公布任何实质性进展,最终只能以“不影响大促业绩”的模糊口径收尾。对比华为鸿蒙智行在类似危机中“3天悬赏、8天起诉、30天破案”的效率,追觅的应对不仅速度缓慢,且缺乏系统性。

▲追觅法务部

既没有像比亚迪那样快速固定证据,也没有像小米那样联合平台打击水军账号,更未建立海外市场的舆情应急机制,导致负面内容在欧美市场持续扩散,直接影响其高端产品“追觅X20Pro”扫地机器人的销量,该产品在PrimeDay期间销量同比下降27%。

追觅的能力短板,本质上是“消费电子思维”与“汽车行业需求”的代际差。在清洁电器领域,舆论战多集中在“参数对比”“性价比争议”等浅层层面,应对方式通常是“发布技术白皮书+KOL测评澄清”,所需的法务能力也以专利诉讼、商标侵权为主。

但汽车行业的舆论战涉及“安全性能”“用户生命财产”等核心关切,黑公关手段更具杀伤力,应对需要专业的技术型公关团队(如能解读电池安全测试数据、自动驾驶算法逻辑的工程师)和熟悉汽车行业法规的法务人员。

从团队配置来看,追觅明显准备不足。根据猎聘网2025年9月的招聘信息,追觅正在苏州招聘“资深法务专员”,要求“1-3年工作经验,本科以上学历”,薪资范围12-20k,15薪,岗位描述仅提及“协助公司国内/海外项目从0到1的搭建,防范运营过程中的法律风险”,未涉及汽车行业常见的“知识产权诉讼”“舆情危机法律应对”等内容。

▲猎聘网

对比比亚迪200人的法务团队、华为鸿蒙智行150人的公关团队,追觅的法务与公关团队规模可能不足30人,且缺乏汽车行业经验。

某汽车行业法务专家分析:“汽车行业的专利诉讼涉及整车架构、动力系统等复杂技术,需要法务人员同时具备法律知识和汽车工程背景。追觅现有团队可能连‘电机控制专利在汽车电驱系统中的应用边界’都解释不清,更别说应对竞争对手发起“黑公关”舆论攻击。

更关键的是,追觅尚未建立与司法机关、平台方的快速联动机制。比亚迪与腾讯、字节跳动等平台达成数据共享协议,可在24小时内获取疑似黑公关账号的注册信息、IP地址等数据;小米汽车则与公安机关建立“涉车舆情快速立案通道”,从发现黑公关线索到警方立案平均仅需48小时。

而追觅在2025年6月的亚马逊舆情危机中,既未能快速获取黑稿发布者的真实信息,也未及时向国内公安机关报案,导致取证错过最佳时机,最终无法对幕后黑手发起有效追责。

03

跨界造车的“舆论死穴”:

从“性价比”到“超豪华”的认知鸿沟

追觅选择从超豪华纯电汽车切入,本想避开大众化市场的价格战,却可能陷入更凶险的舆论陷阱。超豪华汽车用户对品牌声誉的敏感度,远高于普通消费品市场。

一项针对全球超豪华汽车车主的调研显示,87%的受访者表示“品牌声誉出现负面新闻时,会考虑暂停购买决策”,这一比例在普通汽车用户中仅为32%。而竞争对手的黑公关,恰恰擅长精准打击超豪华用户的核心关切,如“技术可靠性”“品牌血统”“安全性能”等。

特斯拉在2025年遭遇的“自动驾驶致死”谣言危机颇具代表性。当时,一段经过恶意剪辑的视频在网络流传,显示特斯拉ModelS在开启自动驾驶功能时撞上护栏,驾驶员不幸身亡。

尽管警方后续调查证实“驾驶员未系安全带且手动干预过方向盘”,但在谣言扩散的72小时内,特斯拉全球订单量下降18%,其中超豪华车型ModelSPlaid的订单减少23%。这一案例表明,超豪华汽车品牌的舆论护城河一旦被突破,造成的市场损失将远超普通品牌。

追觅面临的最大舆论风险,是“品牌认知鸿沟”。从“高性价比清洁电器”到“布加迪级超豪华汽车”的跨度,让消费者难以建立信任。其现有3000万用户主要集中在25-40岁的中产群体,核心需求是“实用、性价比”。

而超豪华汽车的目标客群是年收入500万元以上的高净值人群,更看重“技术稀缺性”“品牌传承”“身份象征”。这种用户群体的错位,使得追觅既无法利用现有用户基础建立口碑,又要面对“扫地机器人厂商造不出豪车”的天然质疑。

截至2025年9月3日,其官方渠道仍未发布任何关于“品牌定位升级”的公关稿件,也未聘请超豪华汽车领域的专业公关团队。对比小米汽车2023年官宣造车时的操作,不仅邀请宝马前设计总监克劳斯・齐乔拉加盟,还通过“技术公开课”“工厂开放日”等系列公关活动,逐步建立“科技豪华”的品牌形象,追觅的品牌建设进度已落后太多。

▲追觅科技公众号

追觅科技的造车野心值得肯定,其在清洁电器领域积累的电机技术、AI算法,也为跨界造车提供了一定基础。但在汽车圈“舆论战决定销量”的当下,追觅尚未建立起与之匹配的公关与法务能力,这种准备不足可能比技术瓶颈更危险。

追觅若想在2027年实现首款车型亮相,现在就必须启动公关与法务能力的升级:组建汽车专项公关团队,引入具备行业经验的法务人才,建立与司法机关、平台方、行业组织的联动机制,甚至可以考虑与专业的反黑公关机构合作,提前布局舆情防御。

否则,即便追觅的超豪华纯电车型在技术上达到预期,也可能在黑公关的围剿下黯然退场。毕竟,在汽车行业,用户不会给一个连自身声誉都护不住的品牌,第二次选择的机会。

头图来源|追觅科技顺市配资

米配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。